Строение листа рисунок с подписями. Строение листа, внешнее и внутреннее

ЛИСТ - БОКОВОЙ ОРГАН ПОБЕГА

Общая характеристика листа

Лист - уплощенный боковой орган побега с билатеральной симметрией; он закладывается в виде листового бугорка, представляющего собой боковой выступ побега. Зачаток листа увеличивается в длину за счет роста верхушки и в ширину - за счет краевого роста. У семенных растений верхушечный рост быстро прекращается. После развертывания почки происходит многократное деление всех клеток листа (у двудольных) и увеличение их размеров. После дифференциации клеток меристемы в постоянные ткани лист нарастает за счет меристемы в основании листовой пластинки. У большинства растений деятельность этой меристемы быстро заканчивается, и лишь у немногих, таких как кливия, амариллис, продолжается достаточно долго.

У однолетних травянистых растений продолжительность жизни стебля и листа практически одинаковая - 45-120 дней, у вечнозеленых - 1-5 лет, у хвойных, таких как пихта, - до 10 лет.

Первые листья семенных растений представлены семядолями зародыша. Следующие (настоящие) листья формируются в виде меристематических бугорков - примордиев, возникающих из верхушечной меристемы побега.

Лист выполняет три главные функции: фотосинтез, газообмен и транспирацию. Кроме того, он может быть органом защиты (чешуи, колючки), прикрепления к опоре (усики), запаса питательных веществ и воды, а также вегетативного размножения.

Основные функции листа - фотосинтез, транспирация и газообмен.

Морфология листа.

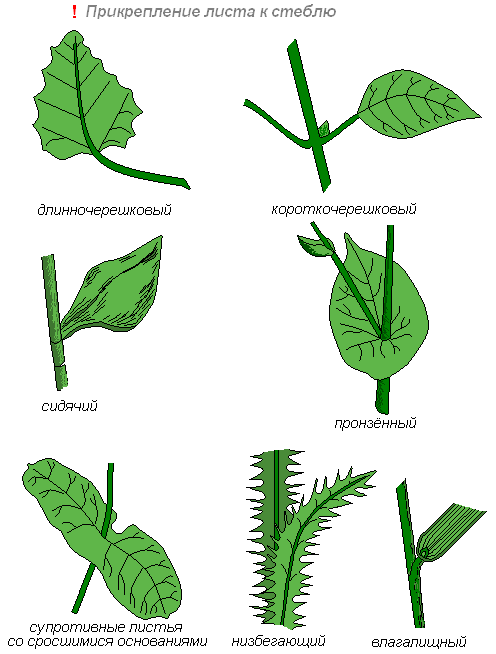

Основной частью листа является листовая пластинка . Нижнюю часть листа, сочлененную со стеблем, называютоснованием листа. Довольно часто между основанием и пластинкой формируется стеблеподобный цилиндрический или полукруглый в сечениичерешок листа. В этом случае листья называютчерешковыми , в отличие отсидячих листьев, не имеющих черешка. Роль черешка, кроме опорной и проводящей, состоит в том, что он долго сохраняет способность к вставочному росту и может регулировать положение пластинки, изгибаясь по направлению к свету.

Основание листа может принимать различную форму. Иногда оно почти незаметно или имеет вид небольшого утолщения (листовая подушечка ), например у кислицы. Часто основание разрастается, охватывая целиком узел и образуя трубку, называемуювлагалищем листа. Образование влагалища особенно характерно для однодольных, в частности для злаков, а из двудольных – для зонтичных. Влагалища защищают вставочные меристемы, находящиеся в основании междоузлий, и пазушные почки, сидящие над узлами.

Часто основание листа дает парные боковые выросты – прилистники . Форма и размеры прилистников различны у разных растений. У древесных растений прилистники обычно имеют вид пленчатых чешуевидных образований и играют защитную роль, составляя главную часть почечных покровов. При этом они недолговечны и опадают при развертывании почек, так что на взрослом побеге у вполне развитых листьев прилистники не обнаруживаются (береза, дуб, липа, черемуха). Иногда прилистники имеют зеленую окраску и функционируют наравне с пластинкой листа как фотосинтезирующие органы (многие бобовые и розоцветные).

Для всех представителей семейства гречишных характерно образование раструбов . Раструб образуется в результате слияния двух пазушных прилистников и охватывает стебель над узлом в виде короткой пленчатой трубки.

Главная часть ассимилирующего листа - его пластинка. Если у листа одна пластинка, его называют простым . Усложных листьев на одном черешке с общим основанием располагаются две, три или несколько обособленных пластинок, иногда с собственнымичерешочками . Отдельные пластинки носят названиелисточков сложного листа, а общую ось, несущую листочки, называютрахисом . В зависимости от расположения листочков на рахисе различаютперисто - ипальчатосложные листья. У первых листочки располагаются двумя рядами по обе стороны рахиса, продолжающего черешок. У пальчатосложных листьев рахиса нет, и листочки отходят от верхушки черешка. Частный случай сложного листа –тройчатосложный .

Рис. Части листа (схема ): 1 – черешковый лист; 2 – сидячий лист; 3 – лист с подушечкой в основании; 4 – влагалищные листья; 5 – лист со свободными прилистниками; 6 – лист с приросшими к черешку прилистниками; 7 – лист с пазушными прилистниками;Пл – пластинка;Ос – основание;Вл – влагалище;Пр – прилистники;Ч – черешок;ПП – пазушная почка;ИМ – интеркалярная (вставочная) меристема.

Рис. Сложные листья (схема ): А – непарноперистосложный; Б – парноперистосложный; В – тройчатосложный; Г – пальчатосложный; Д – дважды парноперистосложный; Е – дважды непарноперистосложный; 1 – листочек; 2 – черешочек; 3 – рахис; 4 – черешок; 5 – прилистники; 6 – рахис второго порядка.

Процесс формирования сложного листа напоминает ветвление, которое может идти до второго-третьего порядка, и тогда образуются дважды итрижды перистосложные листья. Если рахис заканчивается непарным листочком, лист называетсянепарноперистосложным , если парой листочков –парноперистосложным .

При характеристике листовой пластинки принимают во внимание целый ряд признаков: общие очертания (контуры) листа, форму основания и верхушки, форму края, жилкование, характер поверхности, консистенцию и другие признаки.

Пластинка листа или листочка может быть цельной илирасчлененной более или менее глубоко налопасти ,доли илисегменты , располагающиеся при этомперисто илипальчато . Различаютперисто - ипальчатолопастные ,перисто - ипальчатораздельные иперисто - ипальчаторассеченные листья. Встречаются дважды, трижды и многократно расчлененные листовые пластинки.

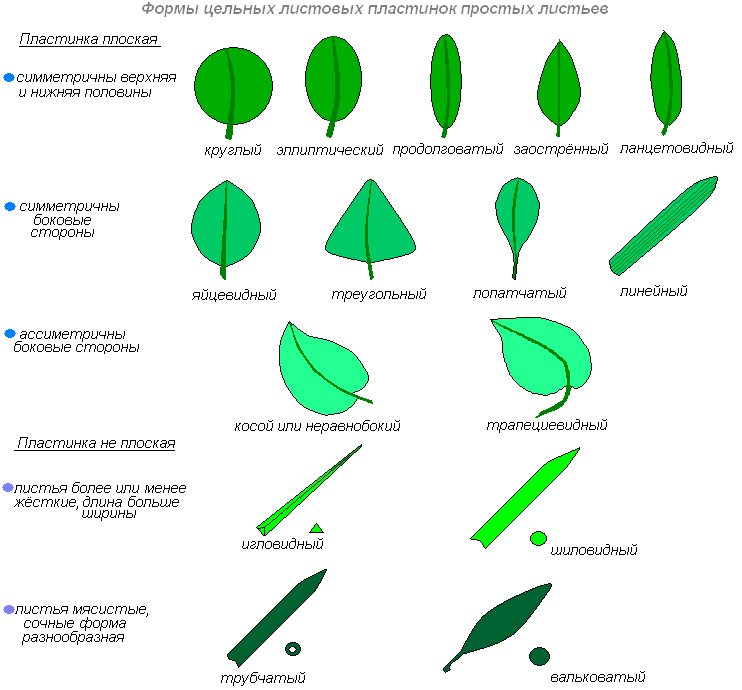

Формы цельных листовых пластинок и расчлененных листьев в общем очертании выделяют в зависимости от двух параметров: соотношения между длиной и шириной и того, в какой части пластинки находится ее наибольшая ширина.

Рис. Формы пластинок листьев : 1 – игольчатая; 2 – сердцевидная; 3 – почковидная; 4 – стреловидная; 5 – копьевидная; 6 – серповидная.

При описании также обращают внимание на форму верхушки, основания и края пластинки.

Рис. Основные типы верхушек, оснований и края листовых пластинок : А – верхушки: 1 – острая; 2 – заостренная; 3 – тупая; 4 – округлая; 5 – усеченная; 6 - выемчатая; 7 – остроконечная; Б – основания: 1 – узкоклиновидное; 2 – клиновидное; 3 – ширококлиновидное; 4 – низбегающее; 5 – усеченное; 6 – округлое; 7 – выемчатое; 8 – сердцевидное; В – край листа: 1 – пильчатый; 2 – двоякопильчатый; 3 - зубчатый; 4 – городчатый; 5 – выемчатый; 6 – цельный.

Классификация листьев, имеющих свои черешочки

При листопаде у сложного листа сначала опадают листочки, а затем рахис (семейства бобовых и розоцветных).

Среди простых листьев различают листья с цельной и расчлененной листовой пластинкой. Простые листья сцельной листовой пластинкой характеризуются:

Формой листовой пластинки - округлая, яйцевидная, продолговатая и т.д.;

Формой основания листа - сердцевидное, копьевидное, стреловидное и т.д.;

Формой края листовой пластинки - зубчатый, пильчатый, выямчатый и т.д.

Простые листья с расчлененной листовой пластинкой в зависимости от жилкования (пальчатого или перистого) и степени глубины расчленения подразделяют:

На пальчато-лопастные, или перисто-лопастные, если расчленение листовой пластинки доходит до 1/3 ширины пластинки или полупластинки;

Пальчато-раздельные, или перисто-раздельные, если расчленение листовой пластинки доходит до 1/2 ширины пластинки или полупластинки;

Пальчато-рассеченные, или перисто-рассеченные, если степень расчленения листовой пластинки доходит до ее основания или центральной жилки.

Рис. Простые листья с цельной листовой пластинкой

Сложные листья бывают тройчатосложными, состоящими из трех листочков (земляника), и пальчатосложными, состоящими из множества листочков (каштан). У этих типов сложных листьев все листочки прикрепляются к верхушке рахиса.

Кроме того, у некоторых сложных листьев листочки расположены по всей длине рахиса. Среди них различают парноперистосложные, если они заканчиваются на верхушке листовой пластинки парой листочков (горох посевной), и непарноперистосложные (рябина обыкновенная), заканчивающиеся одним листочком.

Рис. Сложные и простые листья с расчлененной листовой пластинкой

Жилкование

Один из важных описательных признаков листа - характер жилкования.

Жилкование – это система проводящих пучков и сопровождающих их тканей, посредством которых осуществляется транспорт веществ в листе.

Жилка листа представлена сосудисто-волокнистым пучком и выполняет проводящую и механическую функции. Жилки, входящие в лист от стебля через основание и черешок, называютглавными. От главных отходятбоковые жилки первых, вторых и последующих порядков. Между собой жилки могут соединяться сетью мелких жилок -анастомозов.

Дихотомическое жилкование (главная жилка ветвится вильчато) свойственно большинству папоротниковидных, а из голосеменных - гинкго. При этом анастомозы отсутствуют, а окончания жилок подходят к краю листовой пластинки.

Дуговое ипараллельное жилкование чаще встречаются у однодольных растений. При дуговом жилковании неветвящиеся жилки расположены дугообразно и сходятся на верхушке и к основанию листовой пластинки (ландыш). При параллельном жилковании жилки листовой пластинки проходят параллельно друг другу (злаки, осоки).

Пальчатое жилкование - из черешка в листовую пластинку входят несколько главных жилок первого порядка (в виде пальцев руки). От главных отходят жилки последующих порядков (характерно для двудольных растений, например, для клена татарского).

Перистое жилкование - выражена центральная жилка, идущая от черешка и сильно ветвящаяся в листовой пластинке в виде пера (характерно для двудольных растений, например, для листа черемухи обыкновенной).

Разновидность перистого жилкования - сетчатое жилкование, когда многие жилки связаны аностомозами, образуя рисунок, напоминающий сетку.

Рис. Типы жилкования:а - дуговое;б - параллельное;в - пальчатое;г - перистое

Формации листьев. В пределах побега листья неодинаковы. При выращивании растения из семени первыми появляются листья зародыша - семядоли (они обычно очень простых очертаний). Затем в средней части побега развиваютсясрединные листья , которые окрашены в зеленый цвет, так как несут функцию ассимиляции. Они характеризуются наибольшими размерами и степенью расчлененности листа - на основание с прилистниками, черешок и листовую пластинку.

Верховые листья развиваются в области соцветия. Это кроющие листья цветков - прицветники. Они недоразвиты и слабо расчленены.

Консистенция часто пленчатая, окраска

зеленая. Нередко верховые листья

выполняют дополнительную функцию -

привлечение насекомых-опылителей, тогда

их окраска ярко-белая, розоватая, красная,

сиреневая и др.

Боковые побеги обычно развиваются из пазушных почек. Почки снаружи защищены низовыми листьями - почечными чешуями. По форме они очень просты, так как представляют собой широкое основание листа, лишенного пластинки, черешка и прилистников.

Низовые листья вначале окрашены в белый цвет, но при старении становятся коричневыми, при отмирании - черными. Они приспособлены для выполнения функции защиты или запаса, или того и другого вместе (лилия).

Разнолистность (гетерофиллия) - в широком смысле это различие в форме, размерах и структуре листьев на одном растении. Описанные выше формации листьев - проявление гетерофиллии. В более узком смысле гетерофиллия - различия между листьями срединной формации в пределах растения, как правило, связанные с влиянием внешней среды. Гетерофиллия особенно хорошо выражена у водных растений (стрелолист, поручейник, водяной лютик). Подводные листья у них лентовидные или многократно нитевидно рассеченные, надводные - цельные или лопастные.

Три формации листьев у ландыша майского: 1 - низовые;2~ срединные;3 - верховые

Анатомическое строение листовой пластинки

Клетки меристемы зачатка листа дифференцируются в первичную покровную ткань - эпидерму, основную паренхиму и механические ткани. Слои прокамбия, возникшие из срединного меристематического слоя зачатка листа, дифференцируются в проводящие пучки.

Особенности строения листа определяются его главной функцией – фотосинтезом. Поэтому важнейшей частью листа является мезофилл , в котором сосредоточены хлоропласты, и происходит фотосинтез. Остальные ткани обеспечивают нормальную работу мезофилла.Эпидерма , покрывающая лист, регулирует газообмен и транспирацию. Система разветвленныхпроводящих пучков снабжает лист водой, необходимой для нормального протекания фотосинтеза, и обеспечивает отток ассимилятов. Механические ткани обеспечивают прочность листа.

Мезофилл занимает все пространство между верхней и нижней эпидермой, исключая проводящие и механические ткани. Клетки мезофилла довольно однородны, по форме чаще всего округлые или слегка вытянутые. Клеточные стенки остаются тонкими и неодревесневшими. Протопласт состоит из постенного слоя цитоплазмы с ядром и многочисленными хлоропластами. В центре клетки находится крупная вакуоль. Иногда стенки клеток образуют складки, которые увеличивают поверхность постенного слоя цитоплазмы и позволяют разместить большее число хлоропластов.

У большинства растений мезофилл дифференцирован на палисадную (столбчатую ) игубчатую ткани. Клетки палисадного мезофилла, расположенного, как правило, под верхней эпидермой, вытянуты перпендикулярно поверхности листа и образуют один или несколько слоев. Клетки губчатого мезофилла соединены более рыхло, межклетные пространства здесь могут быть очень большими по сравнению с объемом самих клеток. Увеличение межклетных пространств часто достигается тем, что клетки губчатого мезофилла образуют выросты.

Палисадная ткань содержит примерно три четверти всех хлоропластов листа и выполняет главную работу по ассимиляции углекислого газа. Поэтому палисадная ткань располагается в наилучших условиях освещения, непосредственно под верхней эпидермой. Благодаря тому, что клетки вытянуты перпендикулярно поверхности листа, лучи света легче проникают вглубь мезофилла.

Через губчатый мезофилл происходит газообмен. Углекислый газ из атмосферы через устьица, расположенные главным образом в нижней эпидерме, проникает в большие межклетники губчатого мезофилла и свободно расходится внутри листа. Кислород, выделяемый при фотосинтезе, передвигается в обратном направлении и через устьица выходит в атмосферу. Расположение устьиц преимущественно на нижней стороне листа объясняется не только положением губчатого мезофилла. Потеря воды листом в процессе транспирации идет медленнее через устьица, расположенные в нижней эпидерме. Кроме того, главным источником углекислого газа в атмосфере является «почвенное дыхание», т. е. выделение СО 2 в результате дыхания многочисленных живых существ, населяющих почву.

Толщина палисадной и губчатой ткани и число слоев клеток в них различны в зависимости от условий освещения. Даже в пределах одной особи листья, выросшие на свету (рис. 4.59), имеют более развитый столбчатый мезофилл, чем листья, выросшие в условиях затенения ( рис. 4.60).

У тенелюбивых лесных растений палисадный мезофилл состоит из одного слоя клеток, имеющих характерную форму широко раскрытых воронок (рис. 4.61 ). Крупные хлоропласты расположены в них так, что не затеняют друг друга. Губчатый мезофилл также состоит из одного – двух слоев. Наоборот, у растений открытых местообитаний палисадный мезофилл насчитывает несколько слоев клеток и имеет значительную общую толщину (рис. 4.62).

Листья, у которых палисадная ткань размещена на верхней стороне пластинки, а губчатая – на нижней, носят название дорсовентральных .

Если нижняя сторона листьев получает достаточно света, то и на ней образуется палисадный мезофилл (рис. 4.63 ). Листья с одинаковым мезофиллом на обеих сторонах называютизолатеральными .

У хвои сосны ассимиляционная часть листа представлена складчатой хлоренхимой, расположенной вокруг центрального осевого цилиндра. Структуру таких листьев называют радиальной.

Не у всех растений мезофилл дифференцирован на палисадную и губчатую ткани, часто (особенно у однодольных растений) мезофилл совершенно однороден (рис. 4.64 ).

Рис. 4.62. Поперечный срез листа камелии : 1 – верхняя эпидерма; 2 – столбчатый мезофилл; 3 – губчатый мезофилл; 4 – клетка с друзой; 5 – склереида; 6 – проводящий пучок; 7 – нижняя эпидерма; 8 – устьице.

В мезофилле листьев часто встречаются клетки с кристаллами оксалата кальция, форма кристаллов играет большую роль в диагностике лекарственного растительного сырья.

Покровной тканью листа всегда является эпидерма . Вариации в ее строении зависят от условий обитания и выражаются в толщине кутикулы и восковых образований, в наличии разных типов трихомов, в характере, числе и размещении устьиц. На листьях, ориентированных верхней стороной к свету, устьица чаще размещены в нижней эпидерме (гипостоматические листья). При равномерном освещении обеих сторон устьица обычно имеются на обеих сторонах (амфистоматические листья). Устьица могут располагаться исключительно на верхней стороне, например у листьев, плавающих на поверхности воды (эпистоматические листья).

Проводящие ткани

в листьях объединены

в закрытые коллатеральные пучки. Ксилема

повернута к верхней, а флоэма – к нижней

стороне листа. При такой организации

проводящие ткани стебля и листьев

образуют единую непрерывную систему.

Проводящие пучки с окружающими их

тканями называютжилками.

Крупные

жилки часто сильно выдаются над

поверхностью листа, особенно с нижней

стороны. Менее крупные пучки полностью

погружены в мезофилл. Жилки обычно

образуют сеть с замкнутыми ячейками,

однако самые мелкие из них могут иметь

в мезофилле слепые окончания. Проводящие

элементы пучков непосредственно не

соприкасаются с клетками мезофилла и

межклетниками. В более крупных пучках

они окружены склеренхимой, а в мелких

– плотно сомкнутымиобкладочными

клетками. Обкладочные клетки отличаются

от соседних клеток мезофилла более

крупными размерами, они часто лишены

хлоропластов. Обкладочные клетки

аналогично эндодерме осевых органов

регулируют ближний транспорт веществ

в листе.

Рис. 4.66. Поперечный срез листа кукурузы в области крупного проводящего пучка : 1 – кутикула; 2 – верхняя эпидерма; 3 – склеренхима; 4 – клетки мезофилла; 5 – хлоропласты; 6 – обкладочные клетки; 7 – ксилема; 8 – флоэма; 9 – нижняя эпидерма; 10 – воздушная полость.

Механические ткани листа играют роль арматуры и противостоят его разрыву и раздавливанию. Это склеренхимные волокна, отдельные склереиды и тяжи колленхимы. Сочетаясь с живыми упругими клетками мезофилла, механические элементы образуют нечто вроде железобетона. Надежно соединенные между собой, клетки эпидермы играют роль внешней обвязки, повышающей общую прочность листа. Склеренхимные волокна чаще всего сопровождают крупные проводящие пучки. Они окружают проводящие ткани со всех сторон или только сверху и снизу (рис. 4.66 ). Колленхима чаще присутствует около крупных пучков или по краю листа, предохраняя его от разрыва. Склереиды различной формы встречаются в мезофилле некоторых видов растений, имеющих плотные кожистые листья (кубышка, камелия). Прочность листьев может быть очень высокой. У многих пальм листья достигают в длину нескольких метров, но, несмотря на ветер, ливневые дожди и пр., сохраняют форму и положение в пространстве.

По анатомическому строению различают изолатеральные, дорсовентральные и радиальные листья.

Строение листа дорсовентральной структуры

Сверху и снизу лист покрыт живой однослойной эпидермой. Верхняя эпидерма по сравнению с нижней представлена более крупными клетками и покрыта кутикулой. Часто верхняя эпидерма покрывается воском, что усиливает защитную функцию листа от потери воды. Клетки эпидермы плотно сомкнуты, чему способствуют их извилистые очертания. Клетки эпидермы играют заметную роль в образовании трихом.Трихомы могут быть различной формы: одноклеточными, многоклеточными, ветвистыми, в виде щетинок, звездчатыми. В клетках трихом протопласт отмирает, содержимое заполняется воздухом; их основная функция - защита от потери воды, перегрева, поедания животными.

В эпидерме расположены устьица. Они встречаются чаще в нижней эпидерме, но могут находиться и с двух сторон; у водных растений с плавающими листьями устьица имеются только в верхней эпидерме. Если у двудольных растений устьица расположены достаточно свободно по всей эпидерме, то у однодольных с линейными листьями - ровными рядами, причем устьичные щели ориентированы вдоль оси листа. Устьицам всегда сопутствуют воздухоносные полости, через которые осуществляются транспирация и газообмен.

Под верхней эпидермой в 1-3 слоя размещен столбчатый мезофилл (столбчатая хлоренхима). Клетки его имеют цилиндрическую форму, причем узкая сторона примыкает к эпидерме. Это высокоспециализированная ткань участвует в фотосинтезе. Цилиндрическая форма клеток обеспечивает сохранность хлорофилла в хлоропластах. Находясь большую часть времени на вытянутых радиальных стенках, чечевицеобразные хлоропласты не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Лучи скользят вдоль них, равномерно освещая хлоропласты, не разрушая при этом хлорофилл. Все это способствует активному протеканию фотосинтеза.

Ниже лежит губчатый мезофилл, характеризуемый рыхло расположенными округлыми клетками с большими межклетниками. Губчатый мезофилл, как и столбчатый, содержит хлоропласты, но их количество в клетках в 2-6 раз меньше, чем в клетках столбчатой хлоренхимы. Основные функции губчатой ткани - транспирация и газообмен, но она участвует и в фотосинтезе.

Рис. Схема строения дорсовентрального листа: 1 - верхняя эпидерма; 2 - столбчатая хлоренхима; 3 - склеренхима; 4 - сердцевинные лучи ксилемы; 5 - сосуды ксилемы; 6 - флоэма; 7 - губчатая хлоренхима; 8 - воздухоносная полость; 9 - устьице; 10 - колленхима; 11 - нижняя эпидерма

Рис. Объемное изображение части листовой пластинки: 1 - верхняя эпидерма; 2 - железистый волосок; 3 - кроющий волосок; 4 - палисадный (столбчатый) мезофилл; 5 - губчатый мезофилл; 6 - колленхима; 7 - ксилема; 8 - флоэма; 9 - обкладочная склеренхима пучка; 10 - нижняя эпидерма; 11 - устьице

Крупные жилки листа представлены полным сосудисто-волокнистым пучком, а мелкие - неполным. Вверху полного сосудисто-волокнистого пучка расположена ксилема, а под ней - флоэма. Как правило, они лишены камбия, но у некоторых двудольных растений видны следы деятельности камбия, который рано прекращает свою работу. У двудольных растений вокруг пучка кольцом лежит склеренхимная обкладка, оберегающая пучок от давления разрастающихся клеток мезофилла листа. Над пучком и под ним расположена уголковая или пластинчатая колленхима, примыкающая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Мелкие жилки проходят в толще мезофилла под столбчатой хлоренхимой. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок.

Строение листа радиальной структуры

Строение листьев хвойных растений на примере хвои сосны. Клетки эпидермы толстостенные, одревесневшие, почти квадратной формы, покрыты толстым слоем кутикулы. Под эпидермой расположена гиподерма; она лежит одним слоем, а по углам - несколькими слоями. Клетки гиподермы со временем одревесневают и выполняют водозапасающую и механическую функции. С обеих сторон листа имеются погруженные устьица, под которыми лежат большие воздухоносные полости.

Рис. Общий план строения листа камелии: 1, 7 - уголковая колленхима; 2 - эпидерма; 3 - пучок боковой жилки; 4 - пучок центральной жилки; 5 - ксилема; 6 - флоэма

Все растения состоят из вегетативных и генеративных органов. Последние отвечают за размножение. У покрытосеменных растений это цветок. Он является Вегетативные органы растения - это корневая система и побеги. Корневая система состоит из главного корня, боковых и дополнительных. Иногда главный корень может быть невыраженным. Такая система называется мочковатой. Побеги состоят из стеблей, листьев и почек. Стебли обеспечивают транспорт веществ, а также поддерживают положение растения. Почки отвечают за образование новых побегов, а также цветков. Лист - самый важный орган растения, так как он отвечает за фотосинтез.

Как он устроен

Состоят из нескольких видов тканей. Давайте рассмотрим их подробнее.

С точки зрения гистологии

Сверху находится - эпидермис. Это слой толщиной в одну-две клетки с плотными оболочками, расположенными очень близко друг к другу. Эта ткань защищает лист от механических повреждений, а также препятствует чрезмерному испарению воды из органа. Кроме того, эпидермис участвует в газообмене. Для этого в ткани присутствуют устьица.

Сверху эпидермиса находится также дополнительный защитный слой, который состоит из воска, выделяемого клетками покровной ткани.

Под слоем эпидермиса находится столбчатая, или ассимиляционная паренхима. Это листа. В ней происходит процесс фотосинтеза. Клетки паренхимы расположены вертикально. В них содержится большое количество хлоропластов.

Под ассимиляционной тканью находится проводящая система листа, а также губчатая паренхима. - это ксилема и флоэма. Первая состоит из сосудов - мертвых клеток, соединенных вертикально друг с другом, не имеющих горизонтальных перегородок. По ксилеме вода с растворенными в ней веществами поступает в лист из корня. Флоэма же состоит из - удлинненных живых клеток. По этой проводящей ткани растворы транспортируются, наоборот, от листа к корню.

Губчатая ткань отвечает за газообмен и испарение воды.

Под перечисленными слоями находится нижний эпидермис. Он так же, как и верхний, выполняет защитную функцию. В нем тоже есть устьица.

Строение листьев

От стебля отходит черешок, на котором и крепится листовая пластинка - основная часть листа. От черешка к краям листа отходят жилки. Кроме того, в его соединениях со стеблем находятся прилистники. Сложные листья, примеры которых будут рассмотрены ниже, устроены таким образом, что на одном черешке находится несколько листовых пластин.

Какими бывают листья

В зависимости от строения можно выделить простые и сложные листья. Простые состоят из одной пластины. Сложный лист - тот, который состоит из нескольких пластин. Он может быть разнообразным по строению.

Виды сложных листьев

Существует несколько их типов. Факторами для разделения их на виды может служить количество пластин, форма краев пластин, а также форма листа. Она бывает пяти типов.

Форма листа - какой она бывает

Существуют такие ее типы:

- стреловидная;

- овальная;

- кольцевидная;

- линейная;

- сердцевидная;

- веерообразная (лист полукруглый);

- заостренная;

- игольчатая;

- клинообразная (треугольный лист, крепится к стеблю на вершине);

- копьевидная (острый с колючками);

- лопатовидная;

- лопастная (лист разделен на несколько лопастей);

- ланцетная (длинный, широкий посередине лист);

- обратноланцетовидная (верхняя часть листа шире, чем нижняя);

- обратносердцевидная (лист в форме сердца, крепится к стеблю острым концом);

- ромбовидная;

- серповидная.

Сложный лист может иметь пластины любой из перечисленных форм.

Форма краев пластин

Это еще один фактор, который позволяет охарактеризовать сложный лист.

В зависимости от формы краев пластин листья бывают пяти видов:

- зубчатые;

- городчатые;

- пильчатые;

- выемчатые;

- цельнокрайные.

Другие типы сложных листьев

В зависимости от количества пластин и их расположения, выделяют следующие виды сложных листьев:

- пальчатые;

- перистые;

- двуперистые;

- трехлистные;

- перстонадрезные.

У пальчатых сложных листьев все пластины расходятся по радиусу от черешка, напоминая своим видом пальцы руки.

Перистые листья обладают листовыми пластинами, расположенными вдоль черешка. Они делятся на два типа: парноперистые и непарноперистые. У первых нет верхушечной пластины, их количество кратно двум. У непарноперистых верхушечная пластина присутствует.

У двуперистых листьев пластины располагаются вдоль вторичных черешков. Те же, в свою очередь, крепятся к главному.

Трехлистные обладают тремя пластинками.

Перстонадрезные листья подобны перистым.

Листья сложные - их жилкование

Существует три его типа:

- идут ровно от основания листа к его краям по всей пластинке.

- Дуговое. Жилки идут не ровно, а в форме дуги.

- Сетчатое. Делится на три подвида: радиальное, пальчатое и перистонервное. При радиальном жилковании лист имеет три основных жилки, от которых отходят остальные. Пальчатое характеризуется наличием более трех основных жилок, которые разделяются недалеко от основания черешка. При перистонервном лист имеет одну основную жилку, от которой отходят остальные.

Наиболее часто сложный лист обладает сетчатым жилкованием.

Расположение листьев на стебле

И простые, и сложные листья могут располагаться по-разному. Существует четыре типа расположения:

- Мутовчатое. Листья крепятся по три штуки к узкому стеблю - мутовке. Они могут быть перекрестными, при этом каждая мутовка относительно предыдущей повернута на 90 градусов. Растениями с таким расположением листьев являются элодея, вороний глаз.

- Розеточное. Все листья находятся на одной и той же высоте и расположены по кругу. Такими розетками обладает агава, хлорофитум.

- Последовательное (очередное). Листья крепятся по одному на каждый узел. Таким образом они располагаются у березы, пеларгонии, яблони, розы.

- Супротивное. При таком типе расположения на каждом узле находится по два листа. Каждый узел обычно повернут относительно предыдущего на 90 градусов. Также листья могут располагаться двумя рядами без поворота узлов. Примерами растений с таким расположением листьев являются мята, жасмин, сирень, фуксия, яснотка.

Первые два типа листорасположения характерны для растений с простыми листьями. А вот вторые два вида могут относиться и к сложным листьям.

Примеры растений

Теперь давайте рассмотрим различные виды сложных листьев с примерами. Их выделяют достаточное количество. Растения со сложными листьями могут быть различных жизненных форм. Это могут быть и кусты, и деревья.

Очень распространенные растения со сложными листьями - ясени. Это деревья семейства маслиновых, класса двудольных, отдела покрытосеменных. Они обладают непарноперистыми сложными листьями, обладающими семью-пятнадцатью пластинами. Форма края - зубчатая. Жилкование - сетчатое. Листья ясеня используются в медицине в качестве мочегонного средства.

Ярким примером куста со сложными листьями можно назвать малину. Эти растения обладают непарноперистыми листьями с тремя-семью пластинами на длинных черешках. Тип жилкования - перистонервное. Форма края листа - городчатая. Листья малины также используются в народной медицине. В них содержатся вещества, обладающие противовоспалительным эффектом.

Еще одно дерево со сложными листьями - рябина. Листья у нее парноперистые. Количество пластин - около одиннадцати. Жилкование - перистонервное.

Следующий пример - клевер. Он обладает сложными тройчатыми листьями. Жилкование у клевера сетчатое. Форма края листа - цельнокрайные. Кроме клевера, тройчатыми листьями также обладает бобовник.

Сложными листьями также обладает такое растения, как альбиция. Она имеет двуперистые листья.

Еще один яркий пример растения со сложными листьями - акация. Этот куст обладает сетчатым жилкованием. Форма края - цельнокрайная. Тип листа - двуперистые. Количество пластин - от одиннадцати штук.

Еще одно растение со сложными листьями - земляника. Тип листа - трехлистные. Жилкование - сетчатое. Эти листья также применяются в народной медицине. Обычно при атеросклерозе и других сосудистых заболеваниях.

Заключение

В качестве вывода приведем обобщающую таблицу о сложных листьях.

| Тип сложного листа | Описание | Примеры растений |

| Пальчатые листья | Пластины расходятся от черешка веером, напоминая пальцы человека | Каштан конский |

| Непарноперистые | Количество пластин нечетное, присутствует верхушечная. Все пластины располагаются вдоль основного черешка | Ясень, роза, рябина, акация |

| Парноперистые | Количество листовых пластин нечетное, верхушечная отсутствует. Все они располагаются вдоль основного черешка. | Горох, душистый горошек |

| Двуперистые | Пластинки крепятся на вторичные черешки, растущие из основного черешка. | Альбиция |

| Тройчатые (трехлистные) | Имеют три пластинки, которые отходят от основного черешка | Клевер, бобовник |

| Перстонадрезные | Пластинки устроены по типу перистых, но не разделены полностью | Рябина |

Вот мы и рассмотрели строение сложного листа, его которые ими обладают.

В листьях происходит процесс, отличающей растения от и животных- образование органических веществ. Листья участвуют в испарении воды и газообмене.

Лист - боковая часть побега. Он состоит из листовой пластинки, черешка, основания и прилистников.

Листовая пластинка - это расширенная часть листа. Внизу она переходит в черешок - суженную стеблевидную часть листа. Черешок обладает упругостью, что делает менее ощутимыми удары по листу града, капель дождя, порывы ветра. Нижняя часть черешка переходит в основание листа, которое связывает лист с узлом стебля.

На основании листа нередко образуются выросты - прилистники. Их обычно два, они свободные или срастаются с черешком. Прилистники могут быть зелеными, подобно листовой пластинке, или прозрачными. У некоторых растений (береза, черемуха, липа) прилистники рано опадают, и на взрослых листьях их нет. Есть растения (карагана, или желтая акация), у которых прилистники видоизменены в колючки и защищают растения от поедания животными. В то же время многие растения не имеют прилистников (ландыш, сирень, пастушья сумка).

У растений, листья которых не имеют черешков, пластинка сразу переходит в основание (лен, гвоздика). Лист с черешком называется черешковым, а без черешка - сидячим.

У ряда растений (морковь, пшеница, овес) основание листа разрастается и охватывает стебель.

Листья разных растений отличаются друг от друга по числу листовых пластинок. Лист с одной листовой пластинкой называется простым, а лист с несколькими пластинками, расположенными на общем черешке - сложным. Каждую пластинку сложного листа называют листочком.

Листорасположение

Порядок размещения листьев на называют листорасположением. При очередном листорасположении от каждого узла стебля отходит один лист (липа, яблоня, береза). При супротивном листья размещаются на каждом узле попарно, один против другого (сирень, клен, крапива). Есть растения, у которых на одном узле размещается три листа и более (вороний глаз, подмаренник, олеандр) - это мутовчатое

Люди пишут о них стихи и песни, любуются ими весной, летом и осенью, с нетерпением ждут их появления зимой. Они – символ жизни и возрождения природы, нежное одеяние, радующее глаз и дарящее чистый кислород всему живому на земле. Это листья – то, что мы видим каждый день и то, без чего не сможет прожить ни одно растение, да и вся наша планета.

— Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся…

— Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись…

— Листьев зеленый звон всем тем, кто был влюблен…

Что такое листья, зачем они нужны, почему желтеют осенью и вновь вырастают зимой, какого цвета и формы бывают – всё это и многое другое вы узнаете из этой публикации.

Функции листьев, их роль в жизнедеятельности растений

Если говорить сухим научным языком, лист – один из важнейших органов растения, главная функция которого – участие в процессе фотосинтеза.

[!] Фотосинтез – преобразование солнечной энергии в органические соединения внутри растения. Проще говоря, благодаря фотосинтезу, растения получают пищу от солнечных лучей.

Кроме этого, с помощью листьев растение дышит и испаряет влагу (выделяет росу).

Как видите, без зеленых покровов жизнь растения была бы невозможна, но не только растения зависят от листьев. С помощью этих своеобразных легких растение нейтрализует углекислый газ и выделяет кислород, необходимый и людям, и животным, и насекомым, то есть всему живому на планете.

В целом, лист состоит из нескольких частей:

- Основание – место крепления к стеблю;

- Прилистник – листовидные элементы у основания, в некоторых случаях опадают после того, как лист полностью раскроется;

- Черешок – продолжение главной жилки листовой пластины, соединяющий лист и стебель;

- Листовая пластина – широкая часть листа, выполняющая его основные функции.

Так как каждое растение индивидуально, а листья бывают самыми разными, каких-то частей может и не быть. Например, часто отсутствуют прилистники, иногда не бывает черешка (в этом случае листья называются сидячими или пронзенными). Кроме того все части могут быть самой различной формы, длины и строения.

Классификация и разделение основных частей помогает ученым-ботаникам правильно идентифицировать растение и определить, к какому семейству, роду и порядку оно относится.

Строение, виды и формы листовой пластины

Листовая пластина состоит из верхнего эпидермиса, покрытого кутикулой, палисадного слоя, губчатого слоя и нижнего эпидермиса, также покрытого кутикулой. Каждый из слоев выполняет определенную функцию:

- Кутикула и эпидермис защищают пластину от внешних воздействий, препятствуют излишнему испарению воды.

[!] За процесс задержки необходимой влаги внутри листа отвечают устьица – парные клетки, способные замыкаться и не давать влаге испаряться. Устьица начинают свою работу в засуху, спасая растение от обезвоживания.

- Палисадный слой, также называемый столбчатой тканью, отвечает за процесс фотосинтеза. Здесь собраны и хлоропласты, клетки окрашивающие поверхность листа в зеленый цвет.

- Губчатая ткань – основа листовой пластины. Её функции – газообмен, поглощение углекислоты и выделение кислорода, и фотосинтез.

Вся пластина пронизана проводящими пучками, называемыми жилками, по которым осуществляется доставка органических веществ от корня к листу (вода и минералы) и наоборот (раствор сахара). Кроме того, жилки образуют твердый скелет, защищающий мягкую ткань от разрывов.

Формы пластины

В целом все формы листьев делятся на простые и сложные, а сложные на пальчатые, перистые, двуперистые, трехлистные, перистонадрезанные, которые, в свою очередь, разделяются еще на несколько типов. Всего ботаника насчитывает не менее тридцати пяти разновидностей форм.

Простые листья состоят из одной листовой пластины, при этом она может быть самой разной формы: круглой, овальной, ромбовидной, удлиненной и так далее. Очертание кончика пластины и места крепления черешка также различаются.

Сложными называются те листья, которые состоят из нескольких частей, как сочлененных на общем черешке (лопастные, рассеченные, раздельные), так и имеющих свой отдельный черешочек (пальчатые, перистые, трехлистные).

[!] Одним из признаков сложных листьев является их опадание в разное время.

Кроме общей конфигурации листа различаются его основание (круглое, сердцевидное, треловидное, неравнобокое и т.д.), и верхушка (заостренная, выемчатая, усиковидная, притупленная и т.д.).

Формы края

Край листа, так же как и его общая форма, подсказывает ботаникам принадлежность растения к тому, или иному виду. В зависимости от глубины рассеченности, края делятся на пальчатые или зубчатые (неглубокие выемки), лопастные, рассеченные и раздельные (глубокие выемки). Гладкие края носят название цельнокрайние.

Виды жилкования

Рисунок жилкования листовой пластины может быть весьма разнообразным и зависит от вида растения. В целом все типы жилкования делятся на две части:

- сквозь листовую пластину проходит несколько параллельных жилок, центральная жилка при этом отсутствует (параллельное жилкование),

- есть главная (центральная) жилка, от которой ответвляются боковые (сетчатое жилкование),

- несколько выгнутых жилок, расходящихся в середине листа и сходящихся к краю (дуговидное жилкование).

В свою очередь сетчатое жилкование разделяется на несколько подвидов.

Виды прилистников и черешков

Прилистник обычно похож на маленький недоразвитый листик, располагающийся у основания листа. Они могут опадать после того, как лист полностью раскроется, или оставаться на растении. В зависимости от способа крепления к черешку, прилистники бывают свободные, сросшиеся с черешком, межчерешковые, раструбовидные или опоясывающие основание черешка.

Черешки могут различаться по форме среза: цилиндр, полуцилиндр, с выемкой и другие. Кроме того, как говорилось выше, черешка может не быть совсем, в этом случае лист прикрепляется непосредственно к стеблю.

Как видите, растительный мир демонстрирует удивительное многообразие форм, при этом существуют миллионы их сочетаний.

Итак, научно-ботаническая часть окончена, самое время перейти к удивительным фактам о листьях.

Как растения приспосабливаются к климату и другим условиям обитания с помощью листьев

Каждое растение вынуждено акклиматизироваться к погодным условиям, а также защищаться от внешних воздействий. Все части растения: корни, побеги, цветы и, конечно, листья, приспособились к различным климатическим явлениям: высокой или низкой температуре, засухе или излишней влажности, недостатку или избытку солнечных лучей. Кроме того, растениям угрожают люди и животные, поэтому многие из них в процессе эволюции научились отражать атаки.

Рассмотрим, как с помощью своего зеленого покрова растение противостоит неблагоприятной среде.

Засушливый или влажный климат :

- Небольшой размер листьев и, соответственно, маленькая площадь листовой пластины препятствует излишнему испарению воды;

- Листья обычно толстые, сочные – таким образом в них накапливается необходимая влага;

- Листовые пластины многих растений покрыты волосками, что также препятствует испарению;

- Той же цели служит гладкий восковой налет на поверхности.

- Крупные листья – признак растений тропического климата, за счет большого размера пластины процесс испарения происходит гораздо более интенсивно.

Крассула, сенполия, филодендрон

Крассула, сенполия, филодендрон

Ветреные районы :

- Рассеченная, изрезанная форма края свободно пропускает воздушные потоки, благодаря этому порывы ветра не травмируют лист.

Береза повислая «Далекарлийская», монстера, клен пальчатый

Береза повислая «Далекарлийская», монстера, клен пальчатый

Места с избыточным или недостаточным солнечным светом :

- Если солнечного света недостаточно многие растения могут разворачивать листья таким образом, чтобы как можно больше солнечных лучей попало на их поверхность;

- Листовая мозаика – явление, при котором меньшие по размеру листья располагаются между более крупных собратий. В этом случае каждый лист улавливает солнечные лучи и участвует в процессе фотосинтеза;

- Некоторые растения, не нуждающиеся в большом количестве солнца, фильтруют свет через специальные полупрозрачные окошки, расположенные на листьях.

Одуванчик, плющ, фенестрария

Одуванчик, плющ, фенестрария

Водные растения – эти представители флоры стоят особняком, ведь им, чтобы выжить, пришлось приспособиться даже не к климату, а к совершенно другой стихии – воде:

- Листья гидатофитов (растения, полностью погруженные в воду) сильно расчленены. Таким образом, увеличивая площадь поверхности, растение получает необходимое количество кислорода;

- Листья, плавающие по поверхности водоема, не имеют устьиц с обратной стороны листовой пластины;

- Большая площадь поверхности плавающих листьев не дает им утонуть за счет распределения нагрузки.

- Специальные микроскопические выступы и восковой слой препятствует проникновению воды внутрь листа, исключая заражение растения микроорганизмами и простейшими водорослями. Вода не впитывается в поверхность, а стекает по листу каплями, заодно очищая его от пыли и грязи. Это явление получило название «эффект лотоса».

Роголистник, виктория амазонская, лотос

Роголистник, виктория амазонская, лотос

Защита от животных и людей. Некоторые растения в ходе эволюции научились обороняться от посягательств:

- Листья вырабатывают сильно пахнущие феромоны и масла, отпугивающие животных;

- Листовая пластина бывает покрыта мягкими волосками или даже твердыми колючками, жалящими агрессора.

Герань, крапива, чистец шерстистый

Герань, крапива, чистец шерстистый

Необычные листья

Природа наделила отдельные виды растений столь экстравагантной внешностью, что иногда определить, где перед нами листья – представляется непростой задачей.

Кактусообразные обосновались на территориях с засушливым климатом, где потеря каждой капли воды равносильна гибели. Эволюционный отбор сделал свое дело — выжили экземпляры с минимальной площадью испарения. Широкие листья – непозволительная роскошь для таких условий существования. Все внешнее убранство кактусов, жителей безводных пустошей — компактные защитные листья-колючки.

Опунция, трихоцериус, шлюмбергера

Опунция, трихоцериус, шлюмбергера

Другие растения засушливых районов, чтобы не испарять драгоценную влагу, и вовсе решили отказаться от листьев. Вернее, листья у них остались, но только в виде маленьких неразвитых чешуек. При этом форму листа и функцию фотосинтеза приобрели побеги, называемые кладодиями или филлокадиями. Филлокадии настолько приспособились к новой роли, что внешне практически не отличаются от обычного листа, однако фактически таковыми не являются.

Есть и вариант наоборот – то, что кажется побегами, на самом деле является листьями. Один из примеров – усики ползающих растений. В этом случае усики – это верхние части листьев, приноровившиеся цепляться за опору.

Иглица, аспарагус, горошек заборный

Иглица, аспарагус, горошек заборный

Одни их самых необычных листьев принадлежат тропическим экзотам. Жаркий влажный климат, обилие насекомых и животных вынудило растения подстроиться под непростые условия существования и даже перейти в разряд хищников. С помощью липкого секрета или специальных пузырьков на листьях, хищные растения ловят зазевавшихся насекомых, а затем высасывают из них жизненные соки.

Еще одно приспособление тропических растений – мешок, образованный сросшимися плоскостями листовой пластины. В эту ловушку собирается дождевая вода, запас которой, по необходимости, расходуется в периоды засухи.

Росянка, пузырчатка, дисхидия Раффлеза

Росянка, пузырчатка, дисхидия Раффлеза

Листья разных цветов

Какого цвета бывают листья? На первый взгляд ответ на этот вопрос очень прост – зелеными летом, желтыми и красными осенью. На самом деле, они могут быть самых разных цветов не только осенью, но и в другое время года. Можно встретить зеленые, желтые, красные, серебристые бордовые и, даже, фиолетовые оттенки окраски естественного убранства вполне здоровых растений. Кроме необычной пигментации, на листьях некоторых, особенно южных, растений есть красивейшие узоры и орнаменты.

Зебрина, фиттония, каладиум

Зебрина, фиттония, каладиум

Листья не только радуют глаз и необходимы для жизни планеты, некоторые из листьев еще и съедобны и, более того, составляют немалую часть рациона человека. В кулинарии их используют и в качестве овощной составляющей: шпинат, мангольд, пекинская, китайская капусты, и в качестве салатных ингредиентов: рукола, щавель, латук, и, конечно, в качестве приправ: укроп, петрушка, базилик, мята и так далее.

Пекинская капуста, салат-латук, базилик

Пекинская капуста, салат-латук, базилик

Ответы на вопросы

В завершении статьи – ответы на самые популярные вопросы о листьях.

Почему лист плоский?

Такая форма увеличивает площадь листовой пластины, а, в свою очередь, большая площадь поверхности увеличивает количество клеток, участвующих в процессе фотосинтеза.

От чего зависит размер листа?

Размер и, соответственно, площадь поверхности листа, зависит от места обитания растения. Листья растений из засушливых районов обычно мелкие, а из влажных мест – крупные. Дело в том, что чем больше площадь листа, тем больше на его поверхности устьиц и тем более интенсивно происходит испарение воды. Там, где часто бывает засуха, чтобы выжить растения стараются не испарять много влаги, а в тропическом климате процесс испарения, наоборот, должен быть как можно более интенсивным.

Почему листья зеленые?

За зеленый цвет листа отвечает хлорофилл, участвующий в преобразовании углекислого газа в питательные вещества. Высокое содержание хлорофилла в листовой пластине придает одеянию растений свежий зеленый оттенок.

[!] Хлорофилл некоторых растений окрашен в другие цвета – красный, бурый, фиолетовый, поэтому листья таких растения имеют соответствующие оттенки.

Почему листья желтеют?

Осенью хлорофилл в листьях разрушается, его становится меньше. За счет уменьшения хлорофилла постепенно уменьшается и интенсивность зеленого спектра. На первый план выступают желтые и красные пигменты (ксантофилл, каротин, антоциан), содержащиеся в клетках листа.

[!] Листья отдельных растений не меняют окраску и опадают зелеными.

Почему листья опадают осенью?

Сезонные изменения длительности светового дня и среднесуточных температур, вынудили растения приспосабливаться к переменчивым условиям существования. К наступлению зимних холодов большая часть флоры сбрасывает летнее убранство и переходит в состояние анабиоза, принятое называть зимней спячкой. Обменные процессы в жизненных системах растений практически останавливаются. Листья, столь необходимые летом для испарения излишков влаги и сбора живительного солнечного света, становятся попросту ненужными и опадают.

В течение весны и лета листья добывают и перерабатывают питательные вещества необходимые для жизнедеятельности растений. В процессе такой переработки, зеленые легкие природы вырабатывают и накапливают метаболиты – лишние минеральные соли, таким образом, исполняя роль своеобразного фильтра. Со временем, отложений становится все больше и осенью растение избавляется от листа, который перестает приносить пользу.

Так уж заведено в природе, ни что не пропадает зря. Опавшие листья укрывают землю от мороза, защищая почву. В теплое время года, ковер устилающий почву постепенно разлагается, перепревает. Насекомые, бактерии и микроорганизмы перерабатывают образовавшийся перегной в питательную почву для живых растений, замыкая круговорот в природе.

Лист — чрезвычайно важный орган растения. Лист — часть побега. Основными функциями его являются фотосинтез и транспирация. Лист характеризуется высокой морфологической пластичностью, разнообразием форм и большими приспособительными возможностями. Основание листа может расширяться в виде косых листовидных образований — прилистников с каждой стороны листа. В некоторых случаях они настолько велики, что играют определённую роль в фотосинтезе. Прилистники бываю свободными или приросшими к черешку, они могут смещаться на внутреннюю сторону листа и тогда их называют пазушными. Основания листьев могут быть превращены во влагалище, окружающее стебель и препятствующие его сгибанию.

Внешнее строение листа

Листовые пластинки различаются по размерам: от нескольких миллиметров до 10-15 метров и даже 20 (у пальм). Продолжительность жизни листьев не превышает нескольких месяцев, у некоторых — от 1,5 до 15 лет. Размер и форма листьев являются наследственными признаками.

Части листа

Лист — боковой вегетативный орган, растущий от стебля, имеющий двустороннюю симметрию и зону роста при основании. Лист обычно состоит из листовой пластинки, черешка (исключением являются сидячие листья); для ряда семейств характерны прилистники. Листья бываю простые, имеющие одну листовую пластинку, и сложные — с несколькими листовыми пластинками (листочками).

Листовая пластинка — расширенная, обычно плоская часть листа, выполняющая функции фотосинтеза, газообмена, транспирации и у некоторых видов — вегетативного размножения.

Основание листа (листовая подушка) — часть листа, соединяющая его со стеблем. Здесь находится образовательная ткань, дающая рост листовой пластинке и черешку.

Прилистники — парные листовидные образования в основании листа. Они могут опадать при развёртывании листа или сохраняться. Защищают пазушные боковые почки и вставочную образовательную ткань листа.

Черешок — суженная часть листа, соединяющая своим основанием листовую пластинку со стеблем. Он выполняет важнейшие функции: ориентирует лист по отношению к свету, является местом расположения вставочной образовательной ткани, за счёт которой растёт лист. Кроме этого, он имеет механическое значение для ослабления ударов по листовой пластинке от дождя, града, ветра и пр.

Простые и сложные листья

Лист может иметь одну (простой), несколько или множество листовых пластинок. Если последние снабжены сочленениями, то такой лист называется сложным. Благодаря сочленениям на общем черешке листа листочки сложных листьев опадают поодиночке. Однако у некоторых растений сложные листья могут опадать и целиком.

По форме цельные листья, различают как лопастные, раздельные и рассечённые.

Лопастным называю лист, у которого вырезы по краям пластинки доходят до одной четверти его ширины, а при большем углублении, если вырезы достигают более четверти ширины пластинки, лист называется раздельным. Лопасти раздельного листа называют долями.

Рассечённым называют лист, у которого вырезы по краям пластинки доходят почти до средней жилки, образуя сегменты пластинки. Раздельные и рассечённые листья могут быть пальчатые и перистые, дважды пальчатые и дважды перистые и т.д. соответственно этому различают пальчато-раздельный лист, перисторассечённый лист; непарно-перисторассечённый лист у картофеля. Он состоит из конечной доли, нескольких пар боковых долек, между которыми располагаются ещё меньшие дольки.

Если пластинка удлинённая, а доли или сегменты её треугольные, лист называют струговидным (одуванчик); если боковые доли неравновеликие, к основанию уменьшаются, а конечная доля крупная и округлая, получается лировидный лист (редька).

Что касается сложных листьев, то среди них различают тройчатосложные, пальчатосложные и перистосложные листья. Если сложный лист состоит из трёх листочков, он называется тройчатосложным, или тройчатым (клён). Если черешочки листочков прикрепляются к главному черешку как бы в одной точке, а самые листочки расходятся радиально, лист называется пальчатосложным (люпин). Если на главном черешке боковые листочки расположены с обеих сторон по длине черешка, лист называется перистосложным.

Если такой лист заканчивается наверху непарным одиночным листочком, получается, непарноперистый лист. Если же конечного нет, лист называется парноперистым.

Если каждый листочек перистосложного листа, в свою очередь, является сложным, то получается дважды перистосложный лист.

Формы цельных листовых пластинок

Сложным листом называют такой, на черешке которого имеется несколько листовых пластинок. Они крепятся к главному черешку своими собственными черешками, нередко самостоятельно, поодиночке, опадают, и называются листочками.

Формы листовых пластинок различных растений отличаются по очертанию, степени расчленённости, форме основания и верхушки. Очертания могут быть овальными, круглыми, эллиптическими, треугольными и другими. Листовая пластинка бывает удлиненной. Свободный конец её может быть острым, тупым, заострённым, остроконечным. Основание её сужено и оттянуто к стеблю, может быть округлым, сердцевидным.

Прикрепление листьев к стеблю

Листья прикрепляются к побегу длинными, короткими черешками или бывают сидячими.

У некоторых растений основание сидячего листа на большом протяжении срастается с побегом (низбегающий лист) или побег пронизывает листовую пластинку насквозь (пронзённый лист).

Форма края листовой пластинки

Листовые пластинки различают по степени рассечённости: неглубокие надрезы — зубчатые или пальчатые края листа, глубокие вырезы — лопастные, раздельные и рассечённые края.

Если края листовой пластинки не имеют никаких выемок, лист называется цельнокрайним . Если выемки по краю листа неглубокие, лист называется цельным .

Лопастной лист — лист, пластинка которого расчленена на лопасти до 1/3 ширины полулиста.

Раздельный лист — лист с пластинкой, расчленённой до ½ ширину полулиста.

Рассечённый лист — лист, пластинка которого расчленена до главной жилки или до основания листа.

Край листовой пластинки — пильчатый (острые углы).

Край листовой пластинки — городчатый (округлые выступы).

Край листовой пластинки — выемчатый (округлые выемки).

Жилкование

На каждом листе легко заметить многочисленные жилки, особенно отчётливые и рельефные на нижней стороне листа.

Жилки — это проводящие пучки, соединяющие лист со стеблем. Функции их — проводящая (снабжение листьев водой и минеральными солями и выведение из них продуктов ассимиляции) и механическая (жилки являются опорой для листовой паренхимы и защищают листья от разрывов). Среди разнообразия жилкования различают листовую пластинку с одной главной жилкой, от которой расходятся боковые ответвления по перистому или пальчатоперистому типу; с несколькими главными жилками, различающимися толщиной и направлением распределения по пластинке (дугонервный, параллельный типы). Между описанными типами жилкования существует много промежуточных или иных форм.

Исходная часть всех жилок листовой пластинки находится в черешке листа, откуда выходит у многих растений основная, главная жилка, разветвляясь потом в толще пластинки. По мере удаления от главной, боковые жилки всё утончаются. Самые тонкие большей частью находятся на периферии, а также вдали от периферии — посредине участков, окружённых мелкими жилками.

Существует несколько типов жилкования. У однодольных растений жилкование бывает дугонервным, при котором от стебля или влагалища вступает в пластинку ряд жилок, дугообразно направленных к вершине пластинки. У большинства злаков имеет место параллельнонервное жилкование. Дугонервное жилкование существует также у некоторых двудольных растений, например, подорожника. Однако и у них имеется связь между жилками.

У двудольных растений жилки образуют сильно разветвлённую сеть и соответственно этому различают жилкование сетчатонервоное, что говорит о лучшем обеспечении проводящими пучками.

Форма основания, верхушки, черешка листа

По форме верхушки пластинки листья бывают тупые, острые, заострённые и остроконечные.

По форме основания пластинки различают листья клиновидные, сердцевидные, копьевидные, стреловидные и др.

Внутреннее строение листа

Строение кожицы листа

Верхняя кожица (эпидерма) — покровная ткань на обращённой стороне листа, часто покрытая волосками, кутикулой, воском. Снаружи лист имеет кожицу (покровную ткань), которая защищает его от неблагоприятных воздействий внешней среды: от высыхания, от механических повреждений, от проникновения к внутренним тканям болезнетворных микроорганизмов. Клетки кожицы живые, по размерам и форме они разные. Одни из них более крупные, бесцветные, прозрачные и плотно прилегают друг к другу, что повышает защитные качества покровной ткани. Прозрачность клеток позволяет проникать солнечному свету внутрь листа.

Другие клетки более мелкие, в них имеются хлоропласты, придающие им зелёный цвет. Эти клетки располагаются парами и обладают способностью изменять свою форму. При этом клетки или отдаляются друг от друга, и между ними появляется щель, или приближаются друг к другу и щель исчезает. Эти клетки назвали замыкающими, а возникающую между ними щель — устьичной. Устьице открывается, когда замыкающие клетки насыщены водой. При оттоке воды из замыкающих клеток устьице закрывается.

Строение устьица

Через устьичные щели воздух поступает к внутренним клеткам листа; через них же газообразные вещества, в том числе и пары воды, выходят из листа наружу. При недостаточном обеспечение растения водой (что может случиться в сухую и жаркую погоду), устьица закрываются. Этим растения защищают себя от иссушения, так как водяные пары при закрытых устьичных щелях не выходят наружу и сохраняются в межклетниках листа. Таким образом, растения сохраняют воду в засушливый период.

Основная ткань листа

Столбчатая ткань — основная ткань, клетки которой имеют цилиндрическую форму, плотно прилегают друг к другу и расположены с верхней стороны листа (обращённой к свету). Служит для фотосинтеза. Каждая клетка этой ткани имеет тонкую оболочку, цитоплазму, ядро, хлоропласты, вакуоль. Наличие хлоропластов придаёт зелёный цвет ткани и всему листу. Клетки, которые прилегают к верхней кожице листа, вытянуты и расположены вертикально, называют — столбчатой тканью.

Губчатая ткань — основная ткань, клетки которой имеют округлую форму, расположены рыхло и между ними образуются крупные межклетники, также заполненные воздухом. В межклетниках основной ткани накапливаются пары воды, поступающие сюда из клеток. Служит для фотосинтеза, газообмена и транспирации (испарения).

Количество слоёв клеток столбчатой и губчатой тканей зависит от освещения. В листьях выросших на свету, столбчатая ткань развита сильнее, чем у листьев, выросших в условиях затемнения.

Проводящая ткань — основная ткань листа, пронизанная жилками. Жилки — это проводящие пучки, так как они образованы проводящими тканями — лубом и древесиной. По лубу осуществляется передача растворов сахара из листьев ко всем органам растения. Движение сахара идёт по ситовидным трубкам луба, которые образованы живыми клетками. Эти клетки вытянуты в длину, и в том месте, где они соприкасаются друг с другом короткими сторонами в оболочках, имеются небольшие отверстия. Через отверстия в оболочках раствор сахара переходит из одной клетки в другую. Ситовидные трубки приспособлены к передаче органического вещества на большое расстояние. Плотно по всей длине к боковой стенке ситовидной трубки прилегают живые клетки меньших размеров. Они сопутствуют клеткам трубки, и их называют клетками спутницами.

Строение жилок листа

Кроме луба в состав проводящего пучка входит и древесина. По сосудам листа, так же как и в корне, движется вода с растворёнными в ней минеральными веществами. Воду и минеральные вещества растение поглощает из почвы корнями. Затем из корней по сосудам древесины эти вещества поступают в надземные органы, в том числе и к клеткам листа.

В состав многочисленных жилок входят волокна. Это длинные клетки с заострёнными концами и утолщёнными одревесневшими оболочками. Крупные жилки листа нередко окружены механической тканью, которая целиком состоит из толстостенных клеток — волокон.

Таким образом, по жилкам идёт передача раствора сахара (органического вещества) из листа к другим органам растений, а от корня — воды и минеральных веществ к листьям. Из листа растворы движутся по ситовидным трубкам, а к листу — по сосудам древесины.

Нижняя кожица покровная ткань с нижней стороны листа, обычно несёт устьица.

Жизнедеятельность листа

Зелёные листья — органы воздушного питания. Зелёный лист выполняет важную функцию в жизни растений — здесь образуются органические вещества. Строение листа хорошо соответствует этой функции: он имеет плоскую листовую пластинку, а в мякоти листа содержится огромное количество хлоропластов с зелёным хлорофиллом.

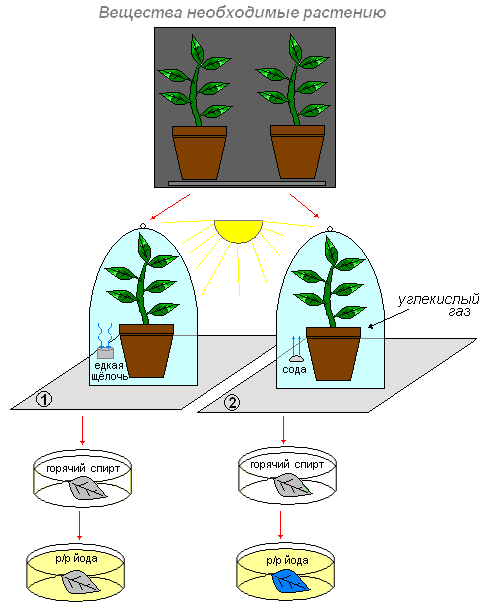

Вещества необходимые для образования крахмала в хлоропластах

Цель: выясним, какие вещества необходимы для образования крахмала?

Что делаем: поместим два небольших комнатных растения в тёмное место. Через два три дня первое растение поставим на кусок стекла, а рядом поместим стакан с раствором едкой щёлочи (она поглотит из воздуха весь углекислый газ), и всё это накроем стеклянным колпаком. Для того чтобы воздух не поступал к растению из окружающей среды, смажем края колпака вазелином.

Второе растение также поставим под колпак, но только рядом с растением поместим стакан с содой (или кусочком мрамора), смоченными раствором соляной кислоты. В результате взаимодействия соды (или мрамора) с кислотой выделяется углекислый газ. В воздухе под колпаком второго растения образуется много углекислого газа.

Оба растения поместим в одинаковые условия (на свет).

На следующий день возьмём по листу с каждого растения и обработаем вначале горячим спиртом, промываем и действуем раствором йода.

Что наблюдаем: в первом случае окраска листа не изменилась. Темно-синим стал лист того растения, которое находилось под колпаком, где был углекислый газ.

Вывод: это доказывает, что углекислый газ необходим растению для образования органического вещества (крахмал). Этот газ входит в состав атмосферного воздуха. Воздух поступает в лист через устьичные щели и заполняет пространства между клетками. Из межклетников углекислый газ проникает во все клетки.

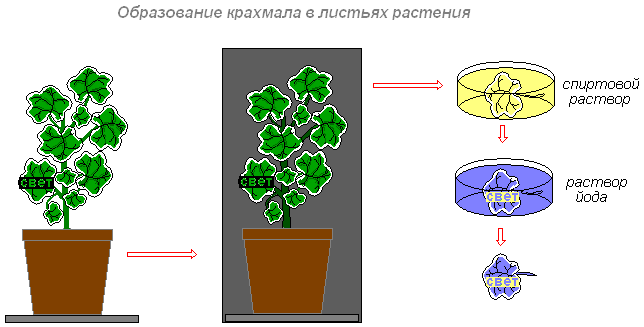

Образование в листьях органических веществ

Цель: выяснить, в каких клетках зеленого листа образуются органические вещества (крахмал, сахар).

Что делаем: комнатное растение герань окаймлённая поместим на трое суток в тёмный шкаф (чтобы произошёл отток питательных веществ из листьев). Через трое суток вынем растение из шкафа. Прикрепим на один из листьев конверт из чёрной бумаги с вырезанным словом «свет» и поставим растение на свет или под электрическую лампочку. Через 8-10 часов срежем лист. Снимем бумагу. Опустим лист в кипящую воду, а затем на несколько минут в горячий спирт (в нём хлорофилл хорошо растворяется). Когда спирт окрасится в зелёный цвет, а лист обесцветится, промоем его водой и поместим в слабый раствор йода.

Что наблюдаем: на обесцвеченном листе появятся синие буквы (крахмал синеет от йода). Буквы появляются на той части листа, на которую падал свет. Значит, в освещённой части листа образовался крахмал. Необходимо обратить внимание на то, что белая полоска по краю листа не окрасилась. Это объясняет то, что в пластидах клеток белой полоски листа герани окаймлённой нет хлорофилла. Поэтому крахмал не обнаруживается.

Вывод: таким образом, органические вещества (крахмал, сахар) образуются только в клетках с хлоропластами, и для их образования необходим свет.

Специальные исследования учёных показали, что на свету в хлоропластах образуется сахар. Затем в результате превращений из сахара в хлоропластах образуется крахмал. Крахмал — это органическое вещество, которое в воде не растворяется.

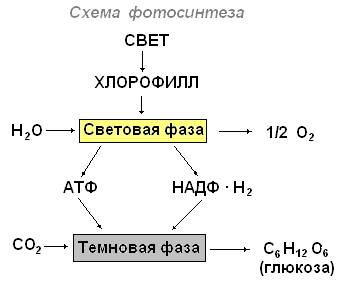

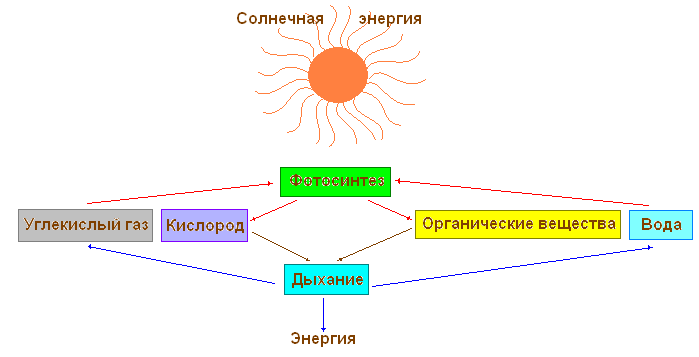

Выделяют световую и темновую фазы фотосинтеза.

Во время световой фазы фотосинтеза происходит поглощение света пигментами, образование возбуждённых (активных) молекул, обладающих избытком энергии, идут фотохимические реакции, в которых принимают участие возбуждённые молекулы пигментов. Световые реакции протекают на мембранах хлоропласта, где находится хлорофилл. Хлорофилл является высокоактивным веществом, осуществляющим поглощение света, первичное запасание энергии и дальнейшее преобразование её в химическую энергию. В фотосинтезе принимают участие и жёлтые пигменты каротиноиды.

Процесс фотосинтеза можно представить в виде суммарного уравнения:

6СО 2 + 6Н 2 О = С 6 Н 12 О 6 + 6О 2

Таким образом, суть световых реакций заключается в том, что световая энергия превращается в химическую.

Темновые реакции фотосинтеза идут в матриксе (строме) хлоропласта при участии ферментов и продуктов световых реакций и приводят к синтезу органических веществ из углекислоты и воды. Для темновых реакций не нужно непосредственное участие света.

Итогом темновых реакций является образование органических соединений.

Процесс фотосинтеза осуществляется в хлоропластах, в два этапа. В гранах (тилакоидах) протекают реакции, вызываемые светом, — световые, а в строме — реакции, не связанные со светом, — темновые, или реакции фиксации углерода.

Световые реакции

1. Свет, попадая на молекулы хлорофилла, которые находятся в мембранах тилакоидов гран, приводит их в возбуждённое состояние. В результате этого электроны ē сходят со своих орбит и переносятся с помощью переносчиков за пределы мембраны тилакоида, где и накапливаются, создавая отрицательно заряженное электрическое поле.

2. Место вышедших электронов в молекулах хлорофилла занимают электроны воды ē, так как вода под действием света подвергается фоторазложению (фотолизу):

Н 2 О↔ОН‾+Н + ; ОН‾−ē→ОН.

Гидроксилы ОН‾, став радикалами ОН, объединяются: 4ОН→2Н 2 О+О 2 , образуя воду и свободный кислород, который выделяется в атмосферу.

3. Протоны Н + не проникают через мембрану тилакоида и накапливаются внутри, используя положительно заряженное электрическое поле, что приводит к увеличению разности потенциалов по обе стороны мембраны.

4. При достижении критической разности потенциалов (200 мВ) протоны Н + устремляются по протонному каналу в ферменте АТФ-синтетаза, встроенному в мембрану тилакоида, наружу. На выходе из протонного канала создаётся высокий уровень энергии, которая идёт на синтез АТФ (АДФ+Ф→АТФ) . Образовавшиеся молекулы АТФ переходят в строму, где участвуют в реакциях фиксации углерода.

5. Протоны Н + , вышедшие на поверхность мембраны тилакоида, соединяются с электронами ē, образуя атомарный водород Н, который идёт на восстановление переносчиков НАДФ + : 2ē+2Н + =НАДФ + →НАДФ∙Н 2 (переносчик с присоединённым водородом; восстановленный переносчик).

Такими образом, активированный световой энергией электрон хлорофилла используется для присоединения водорода к переносчику. НАДФ∙Н2 переходит в строму хлоропласта, где участвует в реакциях фиксации углерода.

Реакции фиксации углерода (темновые реакции)

Осуществляется в строме хлоропласта, куда поступают АТФ, НАДФ∙Н 2 от тилакоидов гран и СО 2 из воздуха. Кроме того, там постоянно находятся пятиуглеродные соединения — пентозы С 5 , которые образуются в цикле Кальвина (цикл фиксации СО 2), Упрощённо этот цикл можно представить следующим образом:

1. К пентозе С 5 присоединяется СО 2 , в результате чего появляется нестойкое шестиугольное соединение С 6 , которое расщепляется на две трёхуглеродные группы 2С 3 — триозы.

2. Каждая из триоз 2С 3 принимает по одной фосфатной группе от двух АТФ, что обогащает молекулы энергией.

3. Каждая из триоз 2С 3 присоединяет по одному атому водорода от двух НАДФ∙Н2.

4. После чего одни триозы объединяются, образуя углеводы 2С 3 → С 6 → С 6 Н 12 О 6 (глюкоза).

5. Другие триозы объединяются, образуя пентозы 5С 3 →3С 5 , и вновь включаются в цикл фиксации СО 2 .

Суммарная реакция фотосинтеза:

6СО 2 +6Н 2 О хлорофилл энергия света →С 6 Н 12 О 6 +6О 2

Кроме углекислого газа в образовании крахмала принимает участие вода. Её растение получает из почвы. Корни поглощают воду, которая по сосудам проводящих пучков поднимается в стебель и далее в листья. А уже в клетках зелёного листа, в хлоропластах, из углекислого газа и воды при наличии света образуется органическое вещество.

Что происходит с органическими веществами, образованными в хлоропластах?

Образовавшийся в хлоропластах крахмал под воздействием особых веществ превращается в растворимый сахар, который поступает к тканям всех органов растения. В клетках некоторых тканей сахар может вновь превратиться в крахмал. Запасной крахмал накапливается в бесцветных пластидах.

Из сахаров, образовавшихся при фотосинтезе, а также минеральных солей, поглощённых корнями из почвы, растение создаёт вещества, которые ему необходимы: белки, жиры и многие другие белки, жиры и многие другие.

Часть органических веществ, синтезированных в листьях, расходуется на рост и питание растения. Другая часть откладывается в запас. У однолетних растений запасные вещества откладываются в семенах, плодах. У двулетних на первом году жизни они накапливаются в вегетативных органах. У многолетних трав вещества запасаются в подземных органах, а у деревьев и кустарников — в сердцевине, основной ткани коры и древесины. Кроме того, у них на определённом году жизни органические вещества начинают запасаться также в плодах и семенах.

Типы питания растения (минеральное, воздушное)

В живых клетках растения постоянно происходит обмен веществ и энергии. Одни вещества поглощаются и используются растением, другие выделяются в окружающую среду. Из простых веществ образуются сложные. Сложные органические вещества расщепляются на простые. Растения накапливает энергию, а в процессе фотосинтеза и освобождает её при дыхании, используя эту энергию для осуществления различных процессов жизнедеятельности.

Газообмен

Листья благодаря работе устьиц осуществляют и такую важную функцию, как газообмен между растением и атмосферой. Через устьица лист с атмосферным воздухом поступают углекислый газ и кислород. Кислород используется при дыхании, углекислый газ необходим растению для образования органических веществ. Через устьица в воздух выделяется кислород, который образовался в процессе фотосинтеза. Удаляется и углекислый газ, появившийся у растения в процессе дыхания. Фотосинтез осуществляется только на свету, а дыхание на свету и в темноте, т.е. постоянно. Дыхание во всех живых клетках органов растения происходит непрерывно. Как и животные, растения погибают с прекращением дыхания.

В природе происходит обмен веществ между живым организмом и окружающей средой. Поглощение растением одних веществ из внешней среды сопровождается выделением других. Элодея, будучи водным растением, использует для питания углекислый газ, растворённый в воде.

Цель: выясним, какое же вещество выделяет элодея во внешнюю среду при фотосинтезе?

Что делаем: стебли веточек подрежем под водой (вода кипяченная) у основания и прикроем стеклянной воронкой. Пробирку, до краёв заполненную водой помещаем на трубку воронки. Это сделать в двух вариантах. Одну ёмкость поставить в тёмное место, а другую — выставить на яркий солнечный или искусственный свет.

В третью и четвёртую ёмкости добавить углекислый газ (добавить небольшое количество питьевой соды или можно подышать в трубочку) и так же один поставить в темноту другой на солнечный свет.

Что наблюдаем: через некоторое время в четвёртом варианте (сосуд, стоящий на ярком солнечном свете) начинают выделяться пузырьки. Этот газ вытесняет из пробирки воду, её уровень в пробирке вытесняется.

Что делаем: когда вода будет вытеснена газом полностью, необходимо осторожно снять пробирку с воронки. Плотно закрыть отверстие большим пальцем левой руки, а правой быстро внести в пробирку тлеющую лучинку.

Что наблюдаем: лучинка загорается ярким пламенем. Посмотрев на растения, которые поместили в темноту, увидим, что пузырьки газа из элодеи не выделяются, и пробирка осталась заполненная водой. То же самое с пробирками в первом и втором варианте.

Вывод: отсюда следует, что газ, который выделила элодея — кислород. Таким образом, растение выделяет кислород только тогда, когда есть все условия для фотосинтеза — вода, углекислый газ, свет.

Испарение воды листьями (транспирация)

Процесс испарения воды листьями у растений регулируется открыванием и закрыванием устьиц. Закрывая устьица, растение защищает себя от потери воды. Открывание и закрывание устьиц находится под влиянием факторов внешней и внутренней среды, в первую очередь температуры и интенсивности солнечного света.

Листья растений содержат много воды. Она поступает по проводящей системе от корней. Внутри листа вода продвигается по стенкам клеток и по межклетникам к устьицам, через которые уходит в виде пара (испаряется). Этот процесс легко проверить, если выполнить несложное приспособление, как показано на рисунке.

Испарение воды растением называется транспирацией. Воду испаряет поверхность листа растения, особенно интенсивно — поверхность листа. Различают транспирацию кутикулярную (испарение всей поверхностью растения) и устьичную (испарение через устьица). Биологическое значение транспирации состоит в том, что она является средством передвижения воды и различных веществ по растению (присасывающее действие), способствует поступлению углекислого газа внутрь листа, углеродному питанию растений, защищает листья от перегрева.

Интенсивность испарения воды листьями зависит от:

- биологических особенностей растений;

- условий роста (растения засушливых местностей испаряют мало воды, влажных — значительно больше; теневые растения испаряют воды меньше, чем световые; много воды растения испаряют в зной, значительно меньше — в облачную погоду);

- освещения (рассеянный свет уменьшает транспирацию на 30-40%);

- содержания воды в клетках листа;

- осмотического давления клеточного сока;

- температуры почвы, воздуха и тела растения;

- влажности воздуха и скорости ветра.

Наибольшее количество воды испаряется у некоторых видов древесных пород через листовые рубцы (рубец, оставляемый опавшими листьями на стебле), которые оказываются наиболее уязвимыми местами на дереве.

Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза

Весь процесс дыхания протекает в клетках растительного организма. Он состоит из двух этапов, в ходе которых органические вещества расщепляются на углекислый газ и воду. На первом этапе при участии специальных белков (ферментов) происходит распад молекул глюкозы на более простые органические соединения и выделяется немного энергии. Этот этап дыхательного процесса происходит в цитоплазме клеток.

На втором этапе простые органические вещества, образовавшиеся на первом этапе, под действием кислорода распадаются на углекислый газ и воду. При этом высвобождается много энергии. Второй этап дыхательного процесса протекает только с участием кислорода и в специальных тельцах клетки.

Поглощённые вещества в процессе преобразований в клетках и тканях становятся веществами, из которых растение строит своё тело. Все преобразования веществ, происходящее в организме, всегда сопровождаются потреблением энергии. Зелёное растение, как автотрофный организм, поглощая световую энергию Солнца, накапливает её в органических соединениях. В процессе дыхания при расщеплении органических веществ эта энергия высвобождается и используется растением для процессов жизнедеятельности, которые происходят в клетках.

Оба процесса — фотосинтез и дыхание — идут путём последовательных многочисленных химических реакций, в которых одни вещества преобразуются в другие.

Так, в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды, полученных растением из окружающей среды, образуются сахара, которые затем превращаются в крахмал, клетчатку или белки, жиры и витамины — вещества, необходимые растению для питания и запасания энергии. В процессе дыхания, наоборот, происходит расщепление созданных в процессе фотосинтеза органических веществ на неорганические соединения — углекислый газ и воду. При этом растение получает высвобождающуюся энергию. Эти превращения веществ в организме называют обменом веществ. Обмен веществ — один из важнейших признаков жизни: с прекращением обмена веществ прекращается жизнь растения.

Влияние факторов среды на строение листа

Листья растений влажных мест, как правило, крупные с большим количеством устьиц. С поверхности этих листьев испаряется много влаги.